印刷博物館ニュース

第2の印刷革命 化学の登場

ヨーロッパで長らく主流だった活版印刷に、新たな技術が次々と登場したのは19世紀のこと。

石版印刷、活字の電胎法、インキの色材、各々の発明の共通項として浮かび上がるのは、化学という新たな学問の浸透でした。

活版印刷普及の後

15世紀のグーテンベルクの活版印刷術の登場後、印刷がヨーロッパ中に広がりました。一方、グーテンベルクの技術はその完成度の高さから、その後の数世紀において大きな技術革新はなかったとみてもいいでしょう。第2の印刷革命とも呼ぶべき変化は、18世紀に起こりました。要因の一つは産業革命による、手動から動力への転換。動力を取り入れることで、印刷スピードの向上が図られ、印刷物の量は劇的に増加しました。

もう一つは、今回のテーマである化学の登場です。18 世紀の中頃から、研究が盛んになった化学の印刷分野への貢献について、見ていきましょう。

錬金術から化学へ

そもそも、化学とはどのような学問なのでしょうか。化学( chemistry )という単語が、錬金術( alchemy )と同一の綴りを持つことが示す通り、元々は金属などの物体変化を取り扱う知見を指していました。錬金術というと、怪しげな魔術のようなものを想像してしまうかもしれません。しかし、経験的に得られた知識は職人の間で語り継がれ、産業分野で応用されていました。16世紀に登場した印刷書『デ・レ・メタリカ』( ❶ )にも図版がある通り、蒸留や冶金(やきん)を行う器具が描かれ、鉱山業などで利用していた様子が見て取れます。

化学が体系的になっていったのは18世紀になってからのこと。その功績は、フランス王立科学アカデミーに属していたアントワーヌ・ラヴォアジエに冠せられます。彼は燃焼によって、金属の重量は増す一方、同等の重量が空気から失われることを発見しました。つまり、「色やにおい、手触りといった感覚的性質よりも、重さや体積、温度などの計量を重視すること」へと価値転換が行われることで、化学は一つの学問として独立していきました。

以降、計量器具の精度向上を伴いながら、実験という手法による研究が、一般化していきます。化学肥料の導入により農作物の生産量が劇的に向上するなど、化学は社会に大きな変化をもたらしました。印刷もその例外ではありません。

ⒸBayerische Staatsbibliothek, urn:nbn:de:bvb:12-

bsb10199044-2

化学的印刷術の誕生

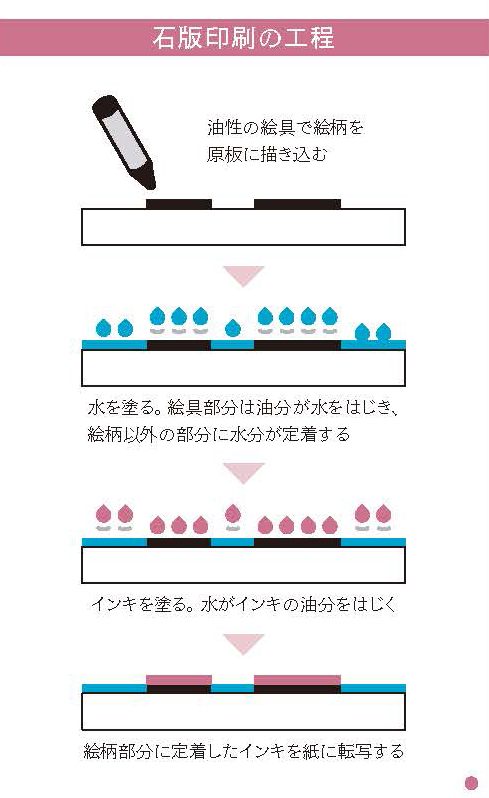

化学を用いた印刷の代表例とも呼べるのが、18世紀末に発明された石版印刷です。発明者のアロイス・セネフェルダーは、さまざまな実験を経て、石灰石の表面に、アラビアゴム液と硝酸を用いることで、版をつくり出す方法を考案しました。彫刻や腐食による凹凸を用いる物理的な印刷方法とは異なり、平らな版面に親油性と親水性の部分をつくり出すことで、インキの付着を制御する方法に至ったのです。正に「化学的印刷術」の名に相応しいものでした( ❷ )。

この発明が世に広まった当時、版材として石灰石を用いていたことから、「Lithography(石版印刷)」という名で呼ばれていました。しかし、実験の初期段階では、セネフェルダーは自らの技術を「化学的印刷術」と称していたそうです。彼の実験は、亜鉛やアルミニウムなど、石以外にも及んでいましたし、それまでの印刷とは全く異なる方法を編み出したという自負もあったことでしょう。何より、市井の印刷者が「化学」の名のもとに、自らの発明を喧伝していたのです。社会に広く化学の有効性が浸透し始めていたことを、窺わせます。

電気分解と殖版技術

化学が印刷にもたらした変化は、石版印刷だけではありません。19世紀前半に電気分解の原理が発見されると、産業分野において金属メッキなどに応用されました。印刷の分野でも、1837年 ロシアのヤコビ、ならびにイギリスのトーマス・スペンサーが同時期に、電気版を初めて製作しています。

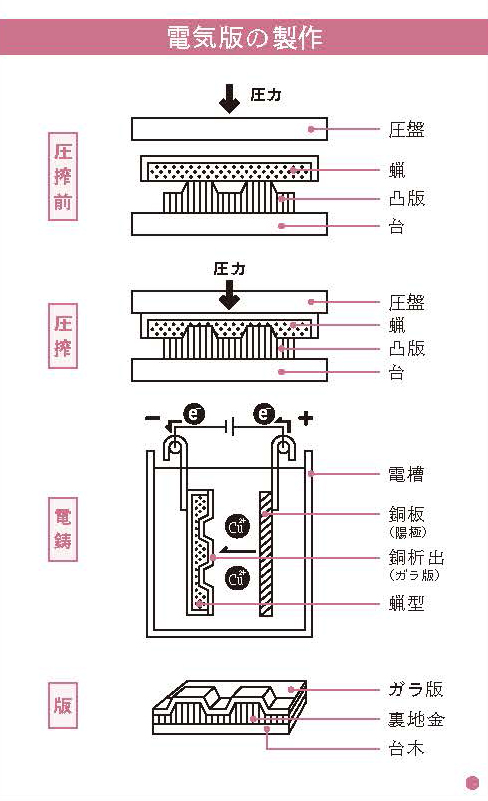

電気版とは、型を溶液に浸した後、電圧を加えることで化学反応を促し、表面に金属を析出付着させることです( ❸ )。最大の特徴は、細かな描画線なども再現できること。圧力を加えることなく凹凸を複製できるため、応用範囲は多岐にわたりました。

凸面は原版を保存しながら、複製することが可能です。細かな装飾を施したイニシャルなどの飾り文字や、挿絵の図版など、再度彫ることなく印刷用の版を用意することができ、利便性が向上しました。また、凹面を活字の母型に利用する電胎法は、画数の多い漢字などにも対応可能であったことから、明治期の日本に活字が普及するきっかけをつくった技術でもあります。

自然から合成色材へ

印刷インキにおける色素も、化学によって進化を遂げた分野の一つです。元々、色を表す顔料や染料は、自然の植物や生物、鉱物などから得ていました。黒であればランプの煤すすや、鍋底の焦げを集め、赤であれば、鉛を燃焼することで得られる酸化物、鉛丹などを用いていました。大航海時代以降、貿易が盛んになるにつれて、身の回りでは取れない鮮やかな色材は、高値で取引されていたのです。

しかし、産業革命以後、印刷量が増大するにつれて、インキも多量を安定した質で生成することが求められていきます。当時、インキは各印刷所で自家生産をすることが一般的でしたが、それでは需要を賄いきれなくなっていきました。

そこで登場したのが、合成色素です。1856年、18歳だったウィリアム・ヘンリー・パーキンは、コールタールを原料に、アニリン・ヴァイオレットと呼ばれる色素を取り出すことに成功します。紫は希少性の高さから、身分の高さを表象するものでもありました。以降も、数百に及ぶ色材が生み出されていきます。自然からでは取得が難しい色材を、薬剤の合成によって生み出すというアプローチは、大量印刷時代に突入する印刷にとって、欠かせないピースの一つでした。

化学と印刷

化学の進展によって、再現性を獲得できた技術はやがて工業化され、大量印刷時代の道を拓きます。原理の探求と記すと、化学式が並ぶ無味乾燥な世界を想像されるかもしれません。一方、個々の技術革新の背景には、錬金術時代と変わらぬ、物質の劇的な変化に対する驚きがあったのではないでしょうか。平らな版なのに、印刷ができる。薬剤の混合によって、目にも鮮やかな色が現れる。まるで、人知を超えた魔法を見ているかのような化学反応の数々は、人びとの探求心を促し、印刷の世界をも大きく変える原動力となりました。

(印刷博物館 学芸員 石橋圭一)