印刷博物館ニュース

数学記号と活版印刷

私たちが日常的に計算に用いている数学記号「+」「-」「=」。

これらの記号は、活版印刷術が普及した15~16世紀のヨーロッパで、形作られ、やがて一般的に使われるようになりました。

数学記号が生まれた歩みと、活版印刷との関係を紐解きます。

記号なしの計算

人類が計算を行ってきた長い歴史を考えると、「+」「-」「=」という記号は比較的新しい表現といえるかもしれません。記号が生み出される前、計算は文章と同じく、言葉を用いて表現されていました。9世紀の算術書であるアル=フワーリズミーの『アル=ジャブル(代数)』を見てみると、次のように記載されています。

「私はとお(十)を二つに分けて、そのうち一つにもう一つをかけると、結果は、は

たちあまりひとつ(二十一)になった」。すると一方が「物」で、もう一方は「とお

(十)引く物」であることがわかる。[注1]

上記を現代風に記述すると、x(10 −x)=21 という式で表されます。数学記号の登場は、表記の大幅な短縮を可能とし、人間の認知負荷を軽減する役割を担いました。

インド・アラビア数字の流入

数学記号が発展する前史として見逃せないのが、ヨーロッパの商業世界におけるインド・アラビア数字の流行です。13世紀のイタリアの商人フィボナッチことピサのレオナルドが著した『計算の書( Liber Abaci )』は、冒頭に次のような一節が記されています。

「インドの人々が使っている九つの数字は次の通り:987654321。これらの九つの数字と、アラビア語でゼフィルムと呼ばれる0という数字を使って、以下に示す通り、あらゆる数を表すことができる。」

アルファベットを用いるローマ数字では、100をC、1000をMなど、桁数などを表す文字が必要でした。10個の記号のみであらゆる数字を表すことができるインド・アラビア数字は、取引で日常的に数字を用いる商人の間で広がりを見せます。

日本では「算用数字」と呼ばれることからもわかる通り、インド・アラビア数字は計算操作がしやすい表記方法でした。桁数を表す文字が必要ないため、位取りが行いやすく、筆算で一桁ないし二桁同士の演算をするだけで、大きな桁数の計算も簡単に行うことができたのです。また、過程を記録するため、検算を行いやすいという利点もありました。

一方、筆算を行うためには新たな道具が必要でした。計算の過程を記録する筆記具と、安価な記録媒体となる紙です。それまでは、算盤と呼ばれる道具で、小石などを操作し、計算結果は最後に出力されるものでした。操作や手続きが煩雑な一方、羊皮紙などの記録媒体が高価な時代にあっては、一つの道具で完結する簡便な方法であったともいえます。やがて、ヨーロッパで利用が広がる紙の存在は、ペンによる手計算が行いやすい環境を整え、数字の一大変革に寄与していたのかもしれません( ❶ )。

Reisch, Gregor, “Margarita Philosophica”

ⒸBayerische Staatsbibliothek München, Res / 4 Ph.u. 116 a

計算学校と教科書

インド・アラビア数字は、ヨーロッパの各地に登場した「計算学校」を通じて伝わり、大きな広がりを見せるに至りました。「計算学校」は、大学などの教育機関とは異なり、商取引で必要な読み書きと、計算技能といった実学を学ぶ場でした。

新たな学び場の登場によって、必要とされたのが教科書です。「計算学校」が登場した14〜15世紀は、写本から印刷本への転換が起こりつつある最中でした。15世紀の初期刊本に限っても、イタリアではおよそ200点もの計算書が登場したと言われています。印刷本による教科書の登場は、教師の教え方や表記を、場所を超えて共有する回路を生み出し、計算方法の標準化をもたらしました。

「+」、「-」、「=」の登場

計算を学ぶ環境が整う中で、四則演算や代数の表記は、自然言語からやがて記号を用いた形へと変化を遂げます。「+」はもともと、ラテン語の「et」という語を速記したことから、生まれた記号だといわれています。「et」は英語の「and」と同じ意味を持つ単語です。また、「-」もマイナスの頭文字「m」を省略して書く過程で、横棒へと変化したと考えられています。

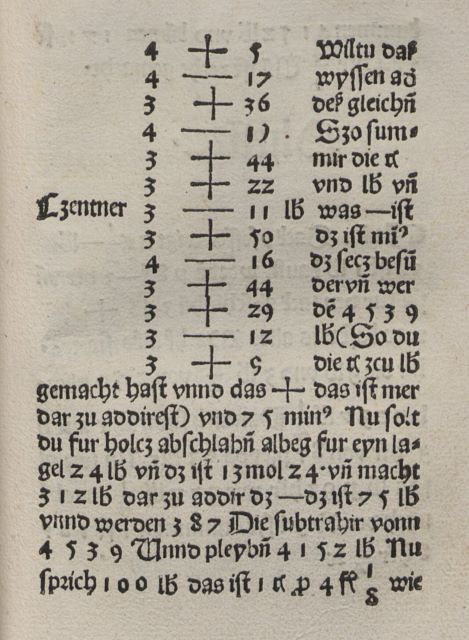

「+」そして「-」が印刷書に初めて登場したのは、1489年、ライプツィヒで出版されたヨハン・ヴィトマンによる書でした( ❷ )。しかし、ヴィトマンは「+」「-」を、過剰や不足という意味で使っており、加法・減法のような演算記号として用いていませんでしたが、のちの世に記号は引き継がれていきました。

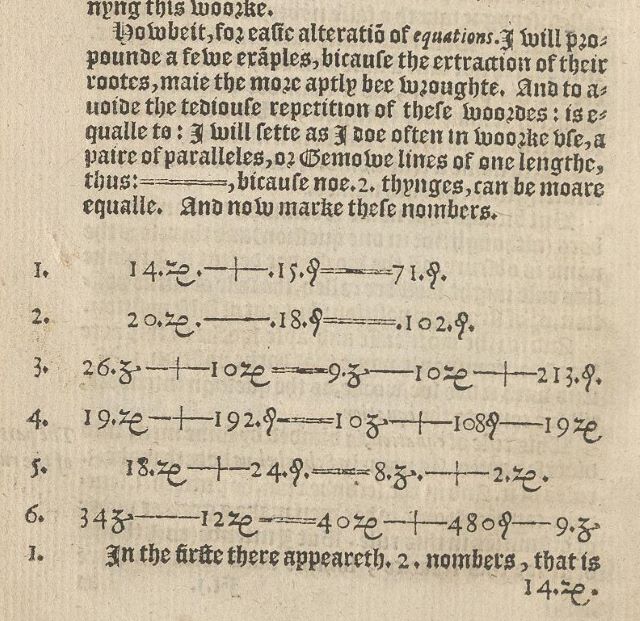

また、「=」が初めて登場したのは、1557年出版のロバート・レコード『知恵の砥石』という書です( ❸ )。著者は「equalle」(~に等しい)という語を同書の中で200回近く使った後、終盤になって初めて「=」という記号を用いれば、言葉を繰り返す必要がないと説いています。現在の私たちからすれば、冒頭に定義づけてもよさそうに思いますが、言語から記号へと移行するためには、大きな飛躍が必要であったことを感じさせます。

また、レコードは「=」に込めた意味を、「長さの等しい二本の平行線ほど等しいものはないから」と記しました。「+」「-」といった言語の略式表記とは異なり、自らのイメージに合致する図を、新たな記号として作り出したのです。

Widmann, Johannes: “Behe[n]de vnd hubsche Rechenung auff allen kauffmanschafft”

ⒸBayerische Staatsbibliothek München, Inc.c.a. 82

Recorde, Robert, “The whetstone of witte”

ⒸLibrary of Congress, Rare Book and Special Collections Division

記号の乱立

「+」、「-」、「=」などの登場後、表記の統一には時間がかかりました。記号は学者が自ら考案するだけでは不十分で、印刷所の協力を得る必要があったためです。

「+」と同じ意味を持つ記号として、プラスの短縮表記である「p」や「Φ」。マイナスには「m」が用いられる例が当時よく見られます。これらが用いられた背景には、略式表記で連想しやすい一方、印刷所が活字を新たに作る必要がなかった点も、大きく影響していたものと思われます。

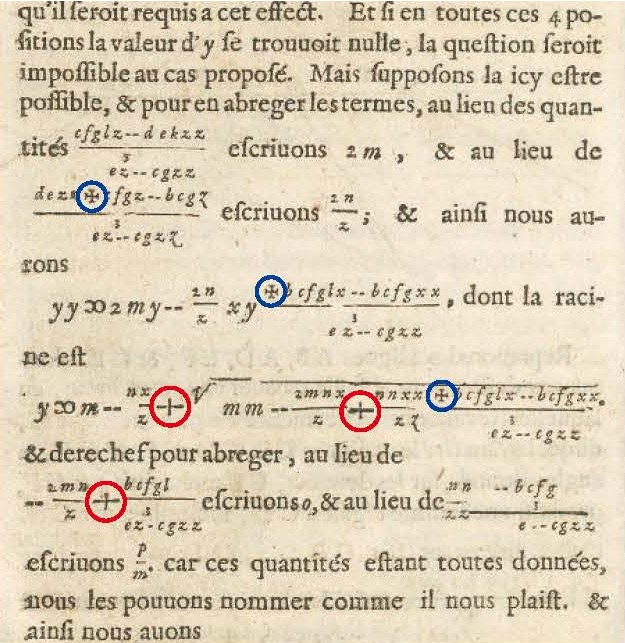

実際、デカルトの『幾何学』では「+」を用いているものの、分数で表記する際は鉄十字に置き換えています( ❹ )。おそらく印刷所では、サイズの異なる「+」記号を用意しておらず、形の似た活字で代替したのでしょう。出版にあたっては、表記の統一よりも、活字の有無を優先していたのかもしれません。

Descartes, René, “La geometrie”

ⒸLibrary of Congress, Rare Book and Special Collections Division

やがて収斂(しゅうれん)へ

時間の経過とともに記号がやがて一つの形にまとまったのは、活字が持つ力であったと言えるでしょう。口語で話されていた単語が、印刷本を通じて、やがて一つの綴りへと収斂していったように、数学記号も同じ道をたどりました。

当初は見慣れない記号群も、出版によって多くの学者や読者の目に触れ、やがて市民権を得ていきました。また、印刷所も一度母型を製作してしまえば、活字を繰り返し鋳造することが可能です。発案者以外の印刷にも利用可能となり、やがては表記統一を推進する力ともなりました。

言葉による計算から、記号操作へ。数学は自然言語による曖昧さを最小化する表現が

可能となりました。その背景に、活版印刷が一役買っていたのです。

(印刷博物館 学芸員 石橋圭一)

ジョセフ・メイザー、松浦俊輔訳『数学記号の誕生』(河出書房新社、2014年)p.13より

【参考文献】

・フロリアン・カジョリ著・小倉金之助補訳・中村滋校訂『初等数学史』下(ちくま学芸文庫、2015年)

・ 山本義隆『一六世紀文化革命』1(みすず書房、2007年)